Autor/a: Dres. Gambaro G, Perazella MA. J Intern Med. 2003 Jun;253(6):643-52

La nefrotoxicidad de los fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINE), como los inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa (COX), es bien conocida. Los efectos renales adversos ocurren por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas (PG) derivadas de la COX, las cuales actúan modulando los procesos patológicos que llevan al deterioro de las funciones renales. El advenimiento de los inhibidores de la COX-2 despertó expectativas por la posibilidad de que este tipo de fármacos disminuyera las lesiones, tanto en el tracto gastrointestinal como en los riñones. Sin embargo, dicen los autores de esta revisión, los resultados de los estudios en los animales y los seres humanos indican que las prostaglandians sintetizadas por la COX-2 son importantes para la modulación de la fisiología renal durante condiciones adversas. Por lo tanto, estos fármacos producen una nefrotoxicidad similar a la de los inhibidores de la COX-1.

Basados en los datos que sostienen que la COX-2 no se expresa en forma constante sino que puede hacerlo inducida rápidamente en respuesta a un estímulo inflamatorio, se creyó que las funciones de las isoformas de la COX se excluían mutuamente. Se tomó como ejemplo que la COX-1 mantiene las funciones fisiológicas normales del riñón y que la COX.-2 interviene principalmente en los procesos inflamatorios. Sin embargo, se ha llegado a comprobar que la actividad biológica de ambas COX hace que dicho ejemplo sea una simplificación exagerada.

Aunque sea cierto que la COX-2 esté inducida en los sitios de inflamación y juegue un papel importante en la producción de PG E2 y otros metabolitos del ácido araquidónico producidos en los sitios de inflamación, la COX-1 tambien puede intervenir en la respuesta inflamatoria. Se destaca un papel importante de la COX.-2 en los procesos fisiológicos y, específicamente, menos en el mantenimiento de la función renal. Esto puede demostrarse por la expresión constitucional y la regulación hacia arriba de esta isoforma en el riñón. De este modo, la COX-2 puede representar un papel importante en la síntesis de los prostanoides esenciales para la regulación de la perfusión renal, el balance hidrosalino y la liberación de renina. Los estudios sobre la localización de la COX-2 en los riñones realizados en animales y los seres humanos han demostrado estos conceptos, existiendo abundante bibliografía al respecto.

Los resultados obtenidos en diversos trabajos permiten afirmar que la localización de la COX-2 en el riñón y su expresión aumentada en condiciones que se acompañan de un aumento de la PG renal demuestran que su papel en la producción de PG es necesario para mantener la hemodinamia renal (flujo sanguíneo renal y flujo glomerular), la secreción de renina y la función tubular (homeostasis del sodio, el agua y el potasio). De este modo, los conceptos iniciales quedan cuestionados. De hecho, los resultados obtenidos hace poco en los estudios con celecoxib y rofecoxib demuestran que estos fármacos interfieren con la síntesis de prostanoides y los procesos fundamentales del riñón, lo que justifica que los eventos renales adversos de este tipo de fármacos sean similares a los producidos por los inhibidores no selectivos de la COX.

Efectos nefrotóxicos de los inhibidores no selectivos de la COX

Los efectos colaterales renales, los cuales son dosis dependiente, han sido demostrados en una fracción pequeña pero constante de pacientes tratados con AINE. La mayoría tiene edemas periféricos, elevación de la presión arterial y atenuación de los efectos de los diuréticos y algunos agentes hipotensores, en particular los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensia (IECA) y los bloqueantes adrenérgicos ß. Con estos inhibidores también se ha constatado el desarrollo de insuficiencia renal aguda, hiperkalemia, nefritis intersticial y necrosis papilar.

En cuanto a los efectos adversos hidroelectrolíticos, en la actualidad se considera que los inhibidores selectivos de la COX tienen un perfil de riesgo similar a los AINE convencionales. Esto se observa sobre todo en los pacientes que presentan riesgo de efectos renales adversos relacionados con el uso de inhibidores no selectivos de la COX, incluyendo los pacientes con hipertensión, cirrosis, nefrosis e insuficiencia rneal.

El efecto renal más común derivado de los AINE es la retención de líquido, como sucede en cerca del 5% de los pacientes tratados. En las personas normales, con consumo normal o restringido de sodio, tanto el rofecoxib como el celecoxib han demostrado, en estudios separados, que reducen la excreción de sodio urinario en forma transitoria, comparados con los AINE.

En general, los estudios clínicos con Coxibs informan sobre la aparición de edema en las extremidades inferiores, como sucede con los AINE. La formación de edema con los inhibidores selectivos de la COX depende de la dosis y, al igual que con los inhibidores no selectivos de la COX, se asocia con un aumento de peso clínicamente significativo en el 30-50% de los casos. Los autores destacan que, a pesar de que el edema fue una causa rara de detención del estudio en los trabajos clínicos grandes como VIGOR y CLASS, una encuesta poscomercialización comprobó que el inhibidor de la COX-2 había sido suspendido en el 59%-82% de los pacientes por la aparición de edema. Esto también fue comprobado en el estudio SUCCESS VI.

También se comprobó que, después del desarrollo de edema se producía la desestabilización del control de la hipertensión arterial. Este estudio contrasta con los trabajos que demostraron una tasa de formación deedema idéntica entre los inhibidores selectivos y no selectivos de la COX, haciendo dudar de la confiabilidad de la evaluación que se hizo del edema en diversos estudios.

La vida media más larga de estos fármacos también hace que la retención sódica supere períodos de 24 horas. Ambos fármacos tienen efectos sobre el edema similares a los de los AINE: Un Coxib selectivo más moderno, como el etoricoxib, no parece diferir de los dos anteriores en cuanto al edema de las extremidades inferiores. El riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva, agregan los autores, considerada la complicación más grave de la retención líquida, no ha sido de aparición frecuente en los trabajos clínicos importantes que utilizaron inhibidores selectivos de la COX, y no fue significativamente diferente con respecto a los AINE convencionales con los que se compararon.

Según pudieron comprobar los autores, luego de su revisión, el efecto de los Coxibs sobre otros aspectos del metabolismo electrolítico no ha sido investigado en forma específica en trabajos clínicos grandes, antes de ser introducidos en el mercado. Sin embargo, los inhibidores de la COX-2 disminuyen la excreción urinaria de potasio en sujetos sanos y en pacientes con factores de riesgo de hiperkalemia. Solo se han publicados pocos casos de hiperkalemia grave y acidosis tubular renal de tipo 4. Pero, los pacientes habían recibido en forma concomitante otros medicamentos como IECA, bloqueantes de los receptores de antiogensina, espironolactona y suplementos potásicos, como también padecían enfermedades concomitantes como la diabetes mellitus con hipoaldosteronismo hiporreninémico e insuficiencia renal. Los autores destacan que estos efectos hiperkalémicos no pueden distinguirse de los producidos por los inhibidores no selectivos de la COX. También pueden inducir hiponatremia por retención acuosa.

Con los inhibidores no selectivos de la COX es común observar la reducción del filtrado glomerular (FG), aunque es raro que con los AINE convencionales se produzca una insuficiencia renal aguda grave. En general, ésta se desarrolla solamente en los pacientes susceptibles, como los que sufren depleción de volumen, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes, nefrosis, cirrosis y edad avanzada.

Existen evidencias de que los inhibidores selectivos de la COX tienen la misma posibilidad que los AINE de reducir el FG en los pacientes susceptibles. En estudios diferentes se comprobó que en los individuos sanos, con un equilibrio sódico normal, tanto el rofecoxib como el celecoxib no interfieren de manera importante con el FG, mientras que los inhibidores no selectivos de la COX lo reducen un poco. Además, acotan, el trabajo CLASS comprobó que la incidencia del aumento de la creatininemia se mantuvo dentro de los mismos valores que con los inhibidores no selectivos de la COX (1%), aunque con valores menores estadísticamente significativos con el uso del celecoxib.

Los autores también comprobaron que los pacientes con factores de riesgo de eventos renales adversos no son incluidos en los trabajos de investigación, y en los estudios en los que se incluyeron pacientes que dependían del FG para preservar la función renal (restricción sódica, insuficiencia renal crónica) los resultados fueron diferentes (estos estudios figuran en las Referencias).

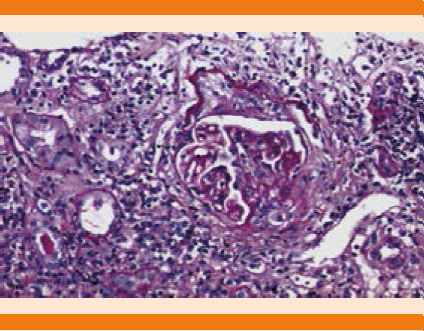

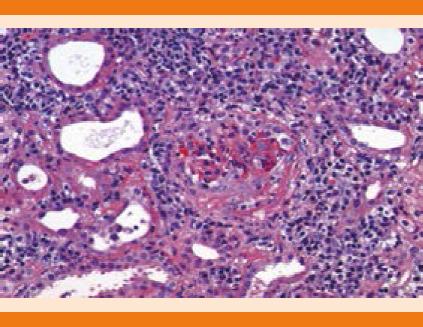

Se han publicado varios casos de insuficiencia renal aguda asociada con inhibidores selectivos de la COX, la cual ocurrió en pacientes con factores de riesgo de efectos adversos renales por AINE convencionales. Además, hubo casos de nefritis intersticial asociados con ambos Coxibs. En la actualidad, dicen, la experiencia clínica es insuficiente o no hay datos a largo plazo para evaluar la frecuencia de cuadros renales como el sindrome nefrótico, la necrosis papilar o la nefropatía por analgésicos.

Por otra parte, los autores consideran que hacen falta más trabajos para dilucidar si hay diferencias entre sí con el rofecoxib y el celecoxib. Hasta saberlo, ellos consideran razonable pensar que los inhibidores selectivos de la COX pueden causar insuficiencia renal, igual que los inhibidores no selectivos de la COX.

Como mencionaron antes, se sabe que los inhibidores no selectivos de la COX elevan la presión arterial y exacerban la hipertensión en los pacientes tratados con hipotensores, como fue demostrado en dos meta-análisis con AINE convencionales, en particular en pacientes con hipertensión previa. Los mecanismos propuestos para ello son varios:

a) la inhibición de la síntesis de PG en el riñón causa la retención de sodio y agua, con la expansión secundaria del volumen plasmático,

b) la inhibición de la síntesis de prostaciclina por los AINE puede aumentar la resistencia periférica por disminución del efecto vasodilatador potente de la prostaciclina y,

c) la pérdida de la acción inhibidora de la PG sobre la síntesis renal de endotelina-1 puede causar retención hidrosalina como así aumentar la resistencia periférica.

Sin embargo, aclaran los autores, todavía se desconoce cómo contribuyen las isoformas COX-1 y COX-2 con la producción de prostaciclina y PG vasodilatadora, y posiblemente de la endotelina-1. Por lo tanto, dicen, las diferencias potenciales entre los inhibidores selectivos y no selectivos de la COX en su capacidad para inducir la hipertensión no puede predecirse si no se hacen comparaciones directas. Los datos actuales, prosiguen, indican que los Coxibs elevan la presión en forma similar a la de los inhibidores no selectivos de la COX. Algunos investigadores sostienen que la isoforma COX-2 puede estar implicada en esos mecanismos hipertensivos. Esto ha sido comprobado en ratas y puede prevenirse con la deprivación de sal, lo cual, a su criterio, confirma que en las ratas con hipertensión dependiente del sodio la hipertensión es exacerbada por los Coxibs. Esto también ha sido comprobado en seres humanos como así la reducción de la formación de prostaciclina, el aumento de peso y de la presión arterial, tanto en los normotensos como en los hipertensos. La aparición de edema durante el tratamiento con Coxibs justifica la administración de diuréticos para reducir la retención sódica y restablecer el control de la hipertensión.

Aun con dosis terapéuticas se ha comprobado que el rofecoxib produce hipertensión dosis dependiente, como sucede con los inhibidores no selectivos de la COX y los AINE convencionales. Pero los trabajos que compararon COX y AINE no han usado dosis equivalentes, los IECA no estuvieron balanceados en ambos grupos y los datos de la hipertensión se basaron en el informe de los investigadores y no en mediciones objetivas. Además, no se tuvieron en cuenta la diferencias farmacocinéticas entre los Coxibs y los AINE convencionales. Tampoco se hicieron comparaciones dierectas entre los Coxibs existentes.

Para solucionar estos problemas se han hecho cuatro estudios. El estudio SUCCESS VI halló mayor incidencia de hipertensión sistólica con el rofecoxib que con el celecoxib. Sin embargo, los autores hallaron algunos puntos discutibles en esos estudios (analizados con detalle en el original). También analizaron los estudios que incorporaron pacientes ancianos y con artrosis e hipertensión, no habiéndose encontrado diferencias en ambos grupos. Asimismo, se analizaron los trabajos que incluían pacientes tratados con Coxibs y IECA.

La conclusión de los autores luego de la revisión de estos trabajos fue que la hipertensión parece ser un efecto de clase propdio de los Coxibs, dosis dependiente, similar al producido por los inhibidores no selectivos de la COX. La mayoría de los datos no arroja diferencias entre los diferentes inhibidores selectivos de la COX en relación con los efectos hipertensivos. Sin embargo, dicen, la vida media más larga del rofecoxib podría aumentar la presión arterial durante más de 24 horas. Como consecuencia, el beneficio potencial del celecoxib tendría que ser evaluado en trabajos clínicos prospectivos rigurosamente diseñados. Por lo tanto, finalizan, los hipertensos tratados con inhibidores selectivos de la COX como así con los inhibidores no selectivos de la COX deben ser cuidadosemente monitoreados en la fase inicial del tratamiento hipotensor. Si la hipertensión empeora, es necesario modificar la dosis de los hipotensores.

Los leucotrienos (LT) pueden representar un papel en la nefrotoxicidad relacionada con los AINE y los Coxibs, como sucede con el asma por intolerancia a la aspirina. Su participación en los efectos adversos renales asociados con los inhibidores de la COX no se conoce bien. Habría un equilibrio entre la COX y los metabolitos de la 5 lipooxigenasa en la generación de la inflamación. Muchos mediadores químicos intervienen en la activación y la coordinación de diversos aspectos de los procesos inflamatorios. Las especies diferentes de derivados de los prostanoides hacen de pivote e interrelacionan los roles en la inflamación. Por lo tanto, concluyen, estas moléculas participan en una red funcional única. En los modelos inflamatorios, solo la administración conjunta de agentes inhibidores de la LOX y la COX son capaces de reducir la inflamación. Por desgracia, se lamentan, los inhibidores de la COX pueden inducir un desequilibrio entre los metabolitos de la COX y la LOX, lo que puede derivar en un trastorno renal.

La "hipótesis de shunt ", por la cual el ácido araquidónico pasa de la vía COX a la vía LOX (durante la inhibición de la COX), explicaría este mecanismo. Se ha postulado que este mecanismo contribuiría con el sindrome nefrótico que acompaña a la nefritis intersticial. Además, es posible que la insuficiencia renal aguda y la hipertensión por AINE dependan de ese shunt.

También se cree que la hipertensión inducida por los inhibidores de la COX resulta de la inhibición de la síntesis de PG. Un shunt de araquidonato a la vía LOX luego de la inhibición de la COX por los AINE provoca una síntesis excesiva de peptidoleucotrienos vasoconstrictores extrarrenales y una reducción de la PG vasodilatadora.

Estos vasoconstrictores alcanzan la circulación general y el riñón y pueden causar vasoconstricción arterial e hipertensión, y una vasoconstricción preglomerular preferencial derivada del descenso marcado del flujo sanguíneo renal y glomerular y de la FG. La existencia de receptores de LT en el riñón y las arteriolas sistémicas evidencian la participación de los LT en la reactividad vascular.

Los autores invocan un segundo mecanismo que puede producir el desequilibrio entre los metabolitos de la COX y la LOX. Los AINE que inhiben las enzimas de la COX y las enzimas específicas que inactivan los leucotrienos inclinan el balance a favor de la producción de sustancias vasoconstrictoras. Este efecto ha sido demostrado con el diclofenac, un inhibidor no selectivo de la COX, y con la indometacina, como así con los inhibidores selectivos de la COX-2, como el ácido niflúmico.

La complejidad del papel fisiológico fundamental del conjunto de prostanoides en el riñón hace muy difícil interferir en las diferentes vías enzimáticas manteniendo al mismo tiempo la seguridad farmacológica. En la actualidad, se afirma que los inhibidores selectivos y no selectivos de la COX tienen un riesgo significativo, aunque bajo, de inducir efectos adversos renales, como insuficiencia renal aguda y desequilibrio electrolítico. Es de destacar que la hipertensión y el edema tienen un impacto clínico importante sobre la morbilidad y la mortalidad cardiovasculares. Como resultado, se ha recurrido a otras estrategias o las mismas están siendo investigadas, con el fin de interferir en forma segura con los prostanoides proinflamatorios evitando al mismo tiempo los efectos nefrotóxicos.

Recientemente, se ha propuesto el uso de donantes de óxido nítrico (ON) combinados con AINE para reducir los efectos renales adversos. El ON contrarresta el efecto vasoconstrictor del tromboxano y compensa la reducción de la síntesis de prostaciclina inducida por los AINE, preservando el flujo sanguíneo renal y el FG. Además, el B-NOD, un donante de ON, ha demostrado que previene la depleción renal de prostaciclina durante la administracióni de inhibidores selectivos y no selectivos de la COX.

Otra estrategia considerada interesante por los autores para reducir el riesgo renal derivado de los fármacos antiinflamatorios es la inhibición simultánea de la COX y la 5-LOX. La inhibición equilibrada de ambas puede reducir al mismo tiempo los vasodilatadores y los vasoconstrictores renales, con un efecto negativo menor sobre los riñones. Varios agentes de diferente índole, con acción inhibidora balanceada sobre la LOX y la COX, han sido sintetizados y están en diversas fases del desarrollo preclínico o clínico. Los estudios en animales son bastante optimistas. Por ejemplo, un fármaco de las características mencionadas es la licofelona, la cual tiene efectos antiinflamatorio, analgésico, antipirético, antiasmático y antiagregante plaquetario, como se ha comprobado en varios modelos animales y en trabajos clínicos correspondientes a la fase III. Tiene buena tolerancia gastrointestinal y seguridad hepática. Pero, hay pocas publicaciones sobre sus efectos sobre el riñón.

Conclusiones

Basados en los datos presentados en esta revisión, los autores afirman que los nefrólogos deben tener en cuenta la toxicidad de los inhibidores selectivos de la COX, la cual sería equivalente a la de los inhibidores no selectivos de la COX. Por lo tanto, dicen, los pacientes con alto resgo de eventos renales adversos, como los tratados con diuréticos, IECA o bloqueantes de los receptores de angiotensia 1, los pacientes con depleción de volumen, los ancianos y, los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus, lupus o insuficiencia hepática o renal, deben ser tratados cautelosamente con Coxibs.

Además, prosiguen, si son tratados con estos fármacos, hay que controlar bien la aparición de edema, hipertensión, hiperkalemia e insuficiencia renal. Por último, finalizan, como los inhibidores no selectivos de la COX tienen mejor tolerancia gastrointestinal, la prescripción prolongada es de más fácil cumplimiento por parte de los pacientes, con lo cual aumenta el riesgo de toxicidad renal. Como los efectos hipertensivos y renales de los inhibidores no selectivos de la COX son dosis dependiente, los pacientes deben ser alertados acerca del estricto cumplimiento del régimen prescrito.